Шедевры мировой живописи: «Три радости» (Н.К. Рерих, 1917 г.)

Июль 28, 2025 в Культура, просмотров: 322

«Радость — особая мудрость. Человек имеет высший дар познать радость», — писала Елена Ивановна Рерих. — «Высокое чело дано, чтобы увидеть Высшее. От Дальних Миров до малого цветка всё предлагает людям радость!»

Николай Константинович Рерих написал известное полотно «Три радости» в 1917 году, в сложный период своей жизни и общей истории. Как и многие деятели культуры, в то время он ощущал особую необходимость обращения к духовным истокам, чтобы найти опору в нестабильной политической обстановке.

Картина создавалась, когда Николай Константинович активно занимался изучением славянских фольклорных традиций и православной иконописи. Посредством своих тематических работ он стремился передать глубокую, нерасторжимую связь народа с его культурным и духовным наследием. При создании «Трёх радостей» художник также задействовал свои обширные знания о древнем зодчестве, обрядовой и религиозной символике, что отразилось в стиле и композиции полотна.

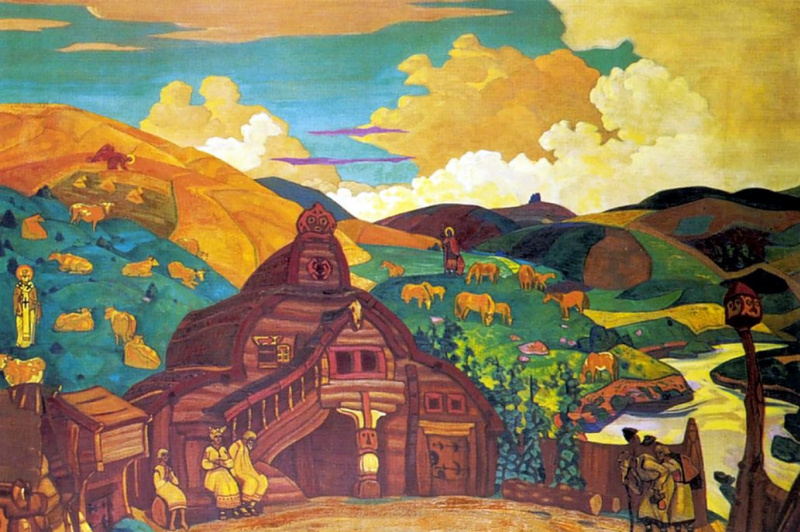

«Хожалый гусляр повещает поселянину о трёх радостях. Сам Святой Егорий коней пасёт, сам Николай Чудотворец стада бережёт, а сам Илья-пророк рожь зажинает». (Н.К. Рерих)

Центральную роль в сельской сцене играет крестьянская семья, принимающая у себя во дворе странствующих гусляров и окружённая фигурами Святых Покровителей — Николая Чудотворца, Георгия Победоносца и Ильи-пророка. Николай Чудотворец, с нимбом над головой, представлен на зелёном пастбище среди коров как главный защитник земледелия и скота, скорослышащий и милосердный заступник от бед и несчастий. Рядом с ним изображён суровый распорядитель небесной стихии, повелитель дождя, грома и молний Илья-пророк, посылающий земле плодородие. Святой Егорий, пастух и покровитель коней, «сын Софии Премудрости», изображён с жемчужной головой («частью звезды»), что органично вписывается в сказочную атмосферу картины. Высокая, светлая крестьянская изба с резными опорными столбами похожа на терем Берендея из «Снегурочки», причём такой же красотой отличается и жильё для птиц — скворечник, заметный справа. Помимо иератического расположения фигур, здесь использованы и другие элементы иконописи: изба изображена так, будто зритель смотрит на неё снизу, в то время как простирающийся за ней пейзаж — пашня, далёкие холмы и луга — виден сверху, то есть передний и дальний планы даны с разных точек зрения. Всё исполнено окрыляющего чувства радости от золотого солнечного дня, чистоты и глубины неба, материнского тепла земли...

«Все от мала до велика одинаково труженики и трудятся не за страх, а за совесть, или, вернее, за радость. Ведь если кто-то не познал эту радость, значит, он ещё не думал о том, что есть просвещение во всех областях, на всех полях, во всех возможностях». (Н.К. Рерих)

Николай Константинович стремится передать свою идею о том, что истинная радость приходит к человеку лишь благодаря единству с духовным миром и преемственности вековечных созидательных традиций. «Три радости» выражают внутренний оптимизм художника, его упование на возрождение и обновление общества через возвращение к истокам.

Полотно содержит характерные техники живописи: яркие, насыщенные цвета комбинируются с лаконичными линиями, что придаёт сюжету особую выразительность. Буквально каждая деталь многофигурной композиции несёт важное символическое значение, подчёркивая, что создание «Трёх радостей» было для Николая Константиновича не просто художественным актом, но и воплощением его личных философских и духовных убеждений.

Он знал, сколь необходима надежда на культурный ренессанс в трудное время социальных потрясений и всеобщего огрубения. Он верил, что его картины могут предсказывать и даже изменять будущее — и светлое полотно «Три радости» с полным правом можно отнести к произведениям-провозвестникам.

.jpg)